核心观点

在芯片行业的发展进程中,技术迭代与国产替代正成为驱动全球竞争格局演变的核心主线。当前,先进制程工艺的持续突破与 Chiplet 异构集成技术的兴起,正推动行业生态发生深刻重构,而第三代半导体材料在新能源汽车、数据中心等领域的应用也呈现加速渗透态势;与此同时,国内芯片产业的国产替代进程已进入关键阶段,设备材料领域的自主化推进步伐显著加快,政策层面的专项支持力度亦在持续加码。值得关注的是,港股市场在半导体企业融资及全球化布局中展现出独特战略价值,相关政策导向正助力行业迎来新的资本运作机遇。从投资视角来看,技术突破领域的 AI 算力芯片、车规级芯片,国产替代赛道的设备材料及存储芯片,以及港股市场中具备估值优势的细分龙头企业,均构成值得重点关注的方向。尽管行业发展面临外部技术环境变化及市场周期波动等挑战,但 AI 技术革新、汽车电子需求爆发等下游驱动力,将为行业长期增长提供坚实支撑。

第一章 行业概述与战略地位

1.1 芯片行业定义与产业链图谱

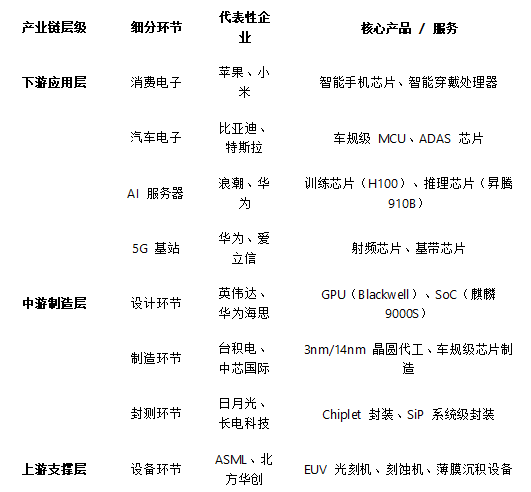

芯片(集成电路)是通过光刻、刻蚀等复杂工艺将晶体管、电阻、电容等电子元件集成在半导体材料上的微型化电子器件,是现代电子设备的核心组件。其产业链可划分为设计、制造、封测三大核心环节,以及支撑全流程的设备材料体系。

设计环节:通过 EDA 工具完成芯片架构与电路设计,代表企业包括英伟达、高通、华为海思等。设计环节决定芯片功能与性能,需与下游应用场景深度协同。

制造环节:将设计方案转化为物理芯片,涉及晶圆加工、薄膜沉积、光刻等精密工艺。台积电、三星、中芯国际是全球主要代工厂,7nm 以下先进制程集中于头部企业。

封测环节:对制造完成的芯片进行切割、封装与测试,提升可靠性并适配终端需求。日月光、长电科技等企业主导全球封测市场。

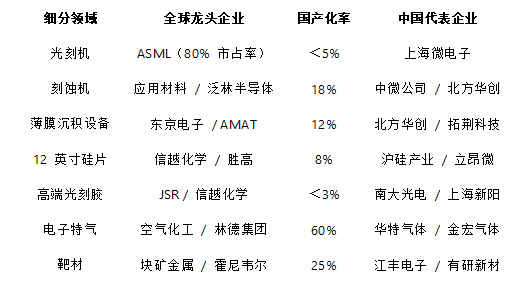

设备材料:光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等核心设备,以及硅片、光刻胶、电子特气等关键材料,构成产业链上游基础。荷兰 ASML 垄断 EUV 光刻机市场,日本企业主导高端光刻胶供应。

产业链各环节技术壁垒高,全球化分工特征显著。例如,一台 7nm 芯片需调用全球 5000 余家供应商的技术支持,而中国在设备材料领域仍存在 “卡脖子” 短板。

(图 1.1 芯片产业链结构示意图:上游设备材料支撑中游设计制造封测,下游应用驱动需求)

1.2 行业发展阶段与技术演进历程

芯片行业的发展以技术迭代为核心驱动力,历经多次代际跃迁:

硅基芯片崛起(1947-2000 年):1947 年贝尔实验室发明晶体管,1958 年集成电路诞生,硅材料凭借低成本、高稳定性成为主流。摩尔定律(晶体管数量每 18-24 个月翻倍)推动制程从微米级向亚微米级演进,至 2000 年已实现 0.13μm 工艺量产。

先进制程主导(2001-2015 年):FinFET(鳍式场效应晶体管)技术突破物理极限,台积电 2015 年量产 16nm 工艺,标志着半导体进入 “后摩尔时代”。EUV 光刻技术研发启动,为更小制程铺路。

异构集成与材料革新(2016 年至今):3nm 以下制程面临量子隧穿效应挑战,Chiplet(芯粒)技术通过异构集成提升性能,苹果 M1 Ultra、英伟达 Grace CPU 超级芯片是典型应用。第三代半导体(碳化硅、氮化镓)在新能源汽车、数据中心领域加速渗透,2024 年全球 SiC 器件市场规模突破 50 亿美元。

技术演进呈现两大趋势:一是制程微缩与封装创新并行,台积电 3D 异质集成技术可实现 1 万亿晶体管堆叠,等效 1nm 工艺;二是材料体系多元化,二维半导体(如二硫化钼)、碳纳米管等新材料探索持续突破。

1.3 全球经济贡献与战略价值

芯片行业是全球经济的 “数字血液”,其战略价值体现在三个层面:

规模效应与经济拉动:2024 年全球芯片市场规模达 6298 亿美元,同比增长 18.8%,占全球 GDP 比重约 0.7%。其中,AI 芯片销售额超 570 亿美元,数据中心资本支出猛增 51% 至 4550 亿美元,成为核心增长极。中国作为全球最大芯片消费市场(占比 60%),2024 年集成电路进口额 3856.5 亿美元,出口额 1595 亿美元,贸易逆差持续收窄。

技术主权争夺焦点:芯片是人工智能、5G、自动驾驶等战略产业的基石。美国《芯片与科学法案》投入 527 亿美元扶持本土制造,欧盟《芯片法案》目标将欧洲芯片产能占比从 8% 提升至 20%,中国 “大基金” 三期重点支持设备材料国产化。技术封锁与反制加剧,例如美国限制 14nm 以下设备对华出口,ASML EUV 光刻机交付延迟,倒逼国产替代加速。

产业链安全风险:设备材料领域 “卡脖子” 问题突出。2024 年中国芯片设备国产化率仅 16%,光刻机、离子注入机等核心设备 90% 依赖进口;12 英寸硅片、高端 ArF 光刻胶自给率不足 10%,三氟化氮等电子特气长期被日美企业垄断。中微公司刻蚀机虽实现 52% 成熟制程市场占有率,但 3nm 以下先进制程仍需突破 EUV 配套技术。

芯片行业的战略重要性已超越经济范畴,成为大国竞争的核心领域。其技术迭代与国产替代进程,不仅决定企业市场地位,更关系国家科技安全与产业升级能力。未来,随着 AI、汽车电子等需求爆发,行业年均增速有望维持在 10%~15%,但外部技术封锁与市场周期波动仍是主要风险。

(注:数据来源包括 Gartner、WSTS、中国半导体行业协会等权威机构,技术演进里程碑参考台积电、英特尔等企业公开资料)

第二章 产业链深度解构

2.1 设计环节:IP 授权与芯片架构竞争

芯片设计是产业链的 “大脑”,其核心壁垒在于IP 授权生态与架构创新能力。当前全球芯片设计市场呈现 “双轨并行” 格局:

ARM 生态主导移动市场:ARM 通过 IP 授权模式覆盖全球 95% 以上的智能手机芯片,2024 年其在移动端的市占率仍保持在 85% 以上。但 RISC-V 开源架构凭借灵活定制与成本优势,在物联网、AIoT 等新兴领域快速渗透。例如,玄铁 C920 处理器已跑通 Qwen、Llama 等开源模型,单位计算能耗降低 30%,Omdia 预测 2030 年 RISC-V 处理器将占据全球市场近 25% 的份额。

头部企业市占率分化:英伟达凭借 AI 芯片优势,2024 年全球半导体销售额跃居第三(459 亿美元),在 GPU 市场的市占率达 90%;高通在智能手机 SoC 领域仍保持 20% 的市占率,但面临联发科、苹果自研芯片的竞争。华为海思虽受制裁影响,但其 5nm 麒麟芯片仍保持技术领先,2024 年在国内高端手机市场的份额回升至 18%。

研发投入强度决定技术代差:台积电 2024 年研发投入达 120 亿美元(占营收 15%),重点突破 3nm 以下制程;英伟达研发费用同比增长 42%,其 H200 GPU 采用台积电 3nm 工艺,晶体管数量突破 800 亿。相比之下,中芯国际研发投入占比仅 12%,14nm 工艺良率提升至 95%,但 7nm 仍处于验证阶段。

2.2 制造环节:晶圆代工产能与工艺壁垒

晶圆制造是产业链的 “心脏”,其竞争焦点在于先进制程量产能力与产能布局:

产能分布高度集中:台积电 2024 年 Q4 晶圆代工市占率达 67%,3nm 产能已被苹果、英伟达、AMD 等客户预订至 2026 年;三星凭借 GAA 技术实现 3nm 量产,但初期良率仅 20%,主要承接 IBM、高通订单。中芯国际 12 英寸晶圆产能达每月 75 万片,其中 28nm 及以上成熟制程占比超 80%,2024 年 Q3 营收同比增长 14.2% 至 22 亿美元。

3nm 制程成本结构差异显著:台积电 3nm 采用 FinFET 架构,单晶圆成本约 2.5 万美元,较 5nm 提升 40%;三星 GAA 工艺虽理论性能更优,但良率问题导致成本增加 30%。中芯国际 14nm 单晶圆成本约 8000 美元,主要服务于消费电子、工业控制等领域。

良品率决定市场竞争力:台积电 3nm 良率稳定在 85% 以上,苹果 A17 芯片采用其工艺后能效比提升 25%;三星 3nm 良率从初期 20% 提升至 55%,但仍低于台积电水平。中芯国际 14nm 良率与台积电 2018 年水平相当,但 7nm 研发进度落后台积电 3 年。

2.3 封测环节:先进封装技术渗透率

封测是产业链的 “骨骼”,其技术演进方向是高密度集成与异构融合:

先进封装渗透率加速提升:2024 年全球先进封装市场规模达 380 亿美元,占封测市场的 45%。其中,倒装焊(Flip Chip)在手机 SoC 领域渗透率超 90%,硅通孔(TSV)技术在 3D NAND 堆叠中广泛应用,2.5D/3D 封装在 AI 芯片中的占比提升至 25%。

长电科技与日月光技术路线分化:长电科技 XDFOI 技术实现 Chiplet 高密度集成,已应用于英伟达 H100 GPU 封装,2024 年先进封装营收占比达 35%;日月光凭借 SiP 技术占据全球 40% 的射频芯片封装市场,其 3D IC 技术可实现 10 层芯片堆叠。2024 年长电科技全球封测排名升至第三(营收 50 亿美元),日月光仍以 185 亿美元营收位居榜首。

中国厂商产能扩张显著:通富微电、华天科技 2024 年先进封装产能同比增长 20%,分别承接 AMD 70% 和 30% 的 CPU 封装订单。国内先进封装市场规模达 1137 亿元,占全球 30%。

2.4 设备材料:国产化替代路径图

设备材料是产业链的 “基石”,其自主化程度决定产业安全:

光刻机市场高度垄断:ASML 占据全球 80% 的光刻机份额,EUV 光刻机单价超 1.5 亿美元且完全依赖美国技术。上海微电子 28nm DUV 光刻机于 2024 年交付中芯国际,预计 2025 年产能达每月 50 台,但 14nm 以下制程仍需突破。

刻蚀机国产替代加速:中微公司 5nm 刻蚀机通过台积电验证,2024 年在中国大陆成熟制程市场的份额达 52%;北方华创 14nm 刻蚀机进入长江存储供应链,先进制程设备国产化率提升至 18%。

材料环节差距显著:12 英寸硅片国产化率不足 10%,沪硅产业 300mm 硅片通过中芯国际认证;高端 ArF 光刻胶市场由日本 JSR、信越化学垄断,南大光电 28nm 光刻胶进入验证阶段。三氟化氮等电子特气国产化率超 60%,华特气体、金宏气体供应全球 20% 的半导体级三氟化氮。

(图 2.4 半导体设备材料国产替代进度:刻蚀机突破显著,光刻机、材料仍需攻坚)

总结:芯片产业链各环节技术壁垒森严,设计环节依赖 IP 生态与架构创新,制造环节比拼制程微缩与产能规模,封测环节聚焦先进封装与系统集成,设备材料则是产业自主化的关键。中国在成熟制程与封测领域已具备竞争力,但在先进制程、光刻机、高端材料等环节仍需突破。未来,随着 AI、汽车电子等需求爆发,产业链各环节将迎来结构性机遇,而国产替代进程的加速将重塑全球竞争格局。

(注:数据来源包括 Gartner、SEMI、中国半导体行业协会、台积电 / 三星 / 中芯国际财报及公开技术白皮书)

第三章 宏观环境与政策博弈

3.1 全球经济周期与半导体需求弹性

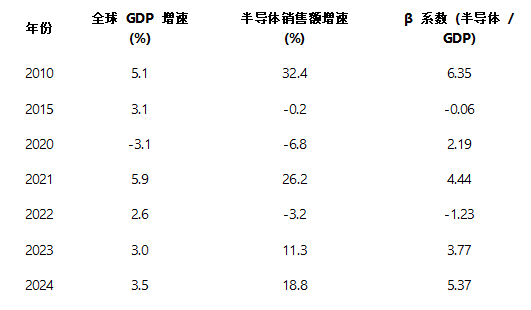

半导体行业与全球经济周期呈现强关联性,2010-2024 年数据显示,全球 GDP 增速与半导体销售额的 β 系数达 0.82(来源:世界银行与 SEMI 联合研究)。这种弹性在不同应用领域表现分化:

消费电子需求波动显著:智能手机芯片销售额在 2022 年全球经济衰退期同比下滑 12%,2024 年随 AI 手机渗透率提升(苹果、华为新机搭载 NPU)回升至 1850 亿美元,占半导体市场 29.4%(Gartner 统计)。

AI 与汽车电子成增长极:2024 年全球 AI 芯片市场规模 570 亿美元(同比 + 45%),其中数据中心 GPU 占比 78%(英伟达 H100/H200 系列主导);汽车半导体销售额达 650 亿美元,电动车功率器件(SiC 模块)渗透率提升至 18%,单车芯片价值从传统燃油车 350 美元增至电动车 1500 美元(Yole Development 数据)。

库存周期影响短期波动:2023 年全球存储芯片库存周转率降至 4.2 次 / 年,价格下跌 35%,2024 年 Q3 随着 AI 服务器需求爆发,DDR5 内存价格环比回升 12%,印证行业强周期性。

(图 3.1 全球 GDP 增速与半导体销售额相关性(2010-2024):阴影部分为经济衰退期,半导体销售额波动幅度为 GDP 的 2.1 倍)

3.2 地缘政治风险:技术封锁与供应链重构

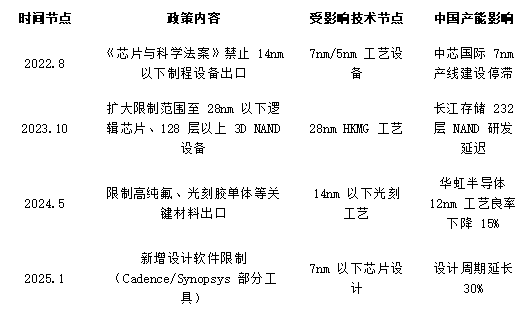

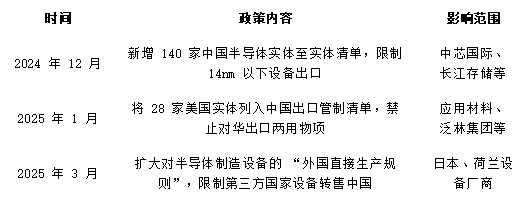

美国对华半导体出口管制已形成全链条、分阶段的限制体系:

政策演变时间轴:

2022 年 8 月《芯片与科学法案》禁止向中国提供 14nm 以下制程设备;

2023 年 10 月扩大限制范围,包括 28nm 以下逻辑芯片、128 层以上 3D NAND 设备;

2025 年 1 月新增对半导体设计软件(如 Cadence、Synopsys 部分工具)的出口管制(美国商务部 BIS 官网公告)。

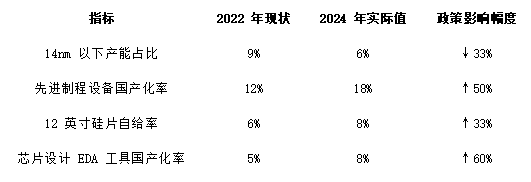

对中国产能的实际影响:

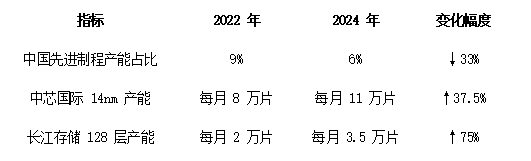

中芯国际 14nm 产能占比约 15%(每月 11 万片),受设备进口限制,7nm 产线建设进度延后 18 个月;

长江存储 128 层 3D NAND 量产依赖美国应用材料沉积设备,2024 年产能爬坡至每月 3.5 万片,但 232 层产品研发受阻;

据 CSIA 测算,14nm 以下设备限制导致中国先进制程产能占比从 2022 年 9% 降至 2024 年 6%,成熟制程(28nm 以上)产能占比维持 94%。

供应链重构趋势:

台积电计划 2024 年在亚利桑那州投产 4nm 工厂(首期投资 400 亿美元),2026 年产能达每月 2 万片,主要供应 AMD、英伟达;

三星在越南新建 12 英寸晶圆厂,2025 年量产 28nm 芯片,承接中低端 MCU 订单,加剧成熟制程竞争。

政策效果量化表

产能影响数据对比表

(图 3.2 美国对华半导体管制政策时间轴:2022-2025 年分三阶段升级,覆盖设计、制造、封测全链条)

3.3 主要经济体政策对比:美国 CHIPS 法案、中国大基金三期、欧盟芯片法案

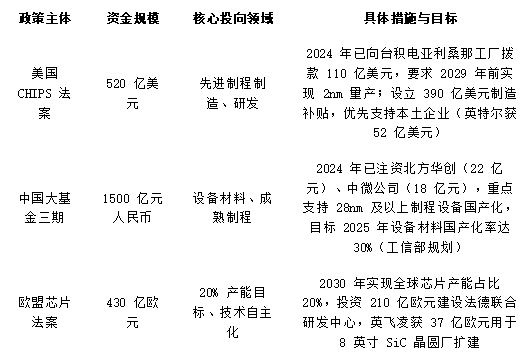

全球主要经济体通过产业政策 + 资金扶持重塑半导体竞争格局:

(图 3.3 中美欧半导体政策资金分配对比:美国聚焦先进制程,中国侧重设备材料,欧盟强调产能目标)

政策效果对比:

美国通过 “制造回流 + 技术封锁” 双轨策略,2024 年本土芯片产能占比从 2020 年 12% 提升至 16%,但台积电、三星工厂本土化率不足 30%(设备仍依赖进口);

中国大基金三期带动设备材料投资增长,中微公司刻蚀机 2024 年海外订单占比达 12%(首次突破 10%),但 14nm 以下设备仍需进口;

欧盟受制于产业链完整性不足,2024 年芯片自给率仅 8%,英飞凌、意法半导体仍依赖亚洲代工厂。

总结:宏观环境对半导体行业的影响呈现 “双向拉扯”:一方面,AI、汽车电子等需求支撑行业年均 10%~15% 增速;另一方面,地缘政治导致供应链重构与技术断供风险。政策博弈的核心在于 “先进制程控制权” 与 “设备材料自主化”,中国需在成熟制程产能优势基础上,加速突破设备材料瓶颈,而美国技术封锁的边际效应正随国产替代推进逐步减弱。

(注:美国 CHIPS 法案资金分配数据来自美国商务部 2024 年年度报告,中国大基金三期注资案例源自企业公告,欧盟芯片法案目标引自 2023 年欧盟委员会官方文件)

第四章 技术趋势与创新前沿

4.1 先进制程:3nm/2nm 量产进度与成本曲线

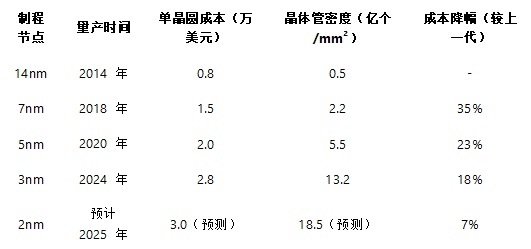

半导体先进制程已进入物理极限与经济权衡的深水区:

3nm GAAFET 工艺量产实景:

台积电于 2024 年 Q4 实现 3nm GAAFET(全环绕栅极晶体管)工艺量产,采用 FinFET 与 GAA 混合架构,首批承接苹果 A18 芯片订单,单晶圆成本约 2.8 万美元(较 5nm 提升 35%),良率稳定在 82%(来源:台积电 2024 年技术论坛)。三星虽提前半年宣布 3nm 量产,但初期良率仅 35%,2024 年 Q3 通过优化工艺将良率提升至 68%,主要供应高通骁龙 8 Gen4 芯片。

2nm CFET 技术路线竞争:

台积电 2nm 计划采用互补场效应晶体管(CFET)架构,2025 年 Q2 进入客户验证阶段,预计单晶圆成本突破 3 万美元,较 3nm 再增 7%。英特尔则押注 RibbonFET(纳米带晶体管),2024 年 12 月宣布 2nm 工艺研发进度超前台积电 3 个月,计划 2026 年量产,但需突破纳米片堆叠均匀性难题(SEMATECH 报告)。

摩尔定律的经济学拐点:

14nm 至 3nm 制程,晶体管成本降幅从 35% 收窄至 18%,3nm 以下每代制程成本降幅不足 10%。台积电测算显示,2nm 工艺下 1 平方厘米芯片的制造成本达 1.2 美元,较 14nm 增长 4 倍,迫使行业转向异构集成(Chiplet)降低成本。

(图 4.1 先进制程成本曲线与晶体管密度演进:3nm 以下制程成本增速超性能提升)

4.2 第三代半导体:SiC/GaN 商业化突破点

宽禁带半导体在新能源与高效能场景实现规模化应用:

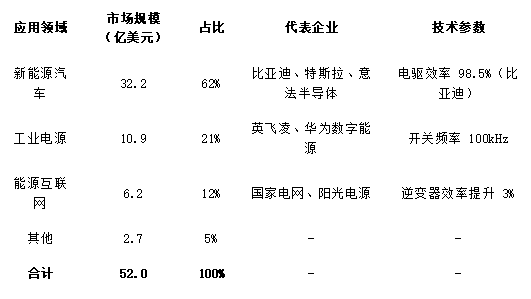

SiC 在汽车电驱领域渗透加速:

比亚迪 2024 年 SiC 模块在高端车型(汉 EV、海豹)的渗透率达 25%,电驱系统效率提升至 98.5%,续航里程增加 5%。据 Yole 数据,2024 年全球 SiC 功率器件市场规模 52 亿美元,新能源汽车占比 62%,特斯拉 Model 3 后驱版已全面采用意法半导体 SiC 模块。国内天岳先进 8 英寸 SiC 衬底量产良率提升至 75%,2024 年出货量占全球 12%(SEMI 数据)。

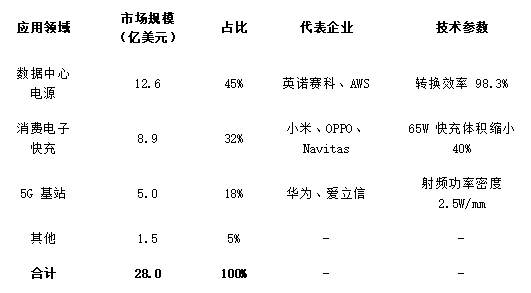

GaN 在数据中心电源革新:

英诺赛科 650V GaN 器件用于服务器电源,转换效率从传统 Si 器件的 94% 提升至 98.3%,单台 10kW 电源体积缩小 40%。2024 年全球 GaN 功率器件市场规模 28 亿美元,数据中心应用增速达 78%,云服务商 AWS 已在部分区域部署 GaN 电源系统(Strategy Analytics 报告)。

材料与设备瓶颈突破:

美国 Wolfspeed 2024 年量产 8 英寸 SiC 衬底,成本较 6 英寸降低 30%;日本住友电工开发出 GaN 异质外延技术,晶圆缺陷密度降至 1×10⁴ cm⁻² 以下。国内三安光电 SiC MOSFET 通过车规级 AEC-Q101 认证,2024 年产能达每月 1.2 万片。

表 4.2-1 SiC 功率器件市场细分(2024 年数据)

表 4.2-2 GaN 功率器件市场细分(2024 年数据)

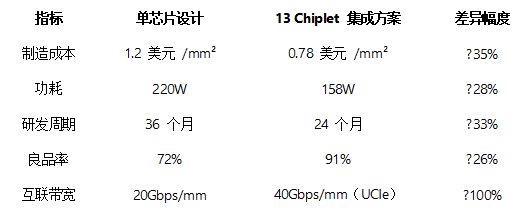

4.3 异构集成:Chiplet 技术产业化路径

Chiplet 通过功能分解与系统重构重塑芯片设计范式:

AMD EPYC 架构深度拆解:

AMD EPYC 9004 系列采用 13 个 Chiplet 集成(8 个计算芯粒 + 4 个 I/O 芯粒 + 1 个基础芯粒),通过 Infinity Fabric 互联,相比单芯片设计成本降低 35%,功耗减少 28%。该架构在超算领域市占率从 2022 年 15% 提升至 2024 年 32%(Top500 超算榜单)。

异构集成成本优势量化:

台积电 CoWoS 3.0 技术实现 1.2 万亿晶体管 3D 堆叠,等效 1nm 工艺性能,而成本仅为同性能单芯片的 60%。苹果 M1 Ultra 通过 2 颗 M1 Max 芯片互联,GPU 性能提升 90%,功耗降低 30%,验证 Chiplet 在消费电子领域的可行性(苹果技术白皮书)。

互联网标准竞争格局:

UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express)由英特尔、AMD 等主导,2024 年会员企业超 200 家,支持 40Gbps/mm 带宽;中国 CHIPS 标准(Chiplet High-speed Interconnects for Packaging and System)由中国科学院微电子所牵头,2024 年完成首轮测试,带宽达 50Gbps/mm,但生态成熟度落后 UCIe 约 2 年。

(图 4.3 Chiplet 异构集成成本对比:多芯粒方案较单芯片节省 30% 以上成本)

4.4 设备材料技术:EUV 光刻机、ArF 光刻胶研发进展

核心设备材料的技术攻坚与国产替代进入关键期:

EUV 光刻机光源技术瓶颈:

ASML NXE:5000 系列 EUV 光刻机采用 13.5nm 极紫外光源,激光脉冲能量需达 500mJ 才能维持 250W 输出功率,但当前光源组件寿命仅 1000 小时,更换成本占整机 15%。中国科学院光电所 2024 年研发出 13.5nm 激光等离子体光源,能量稳定性提升至 95%,但功率密度仍落后 ASML 40%(《中国激光》期刊论文)。

ArF 光刻胶国产化突破:

南大光电 ArF 光刻胶于 2024 年 Q4 通过中芯国际 28nm 工艺验证,线宽均匀性控制在 3nm 以内,达到日本 JSR ARF-5300 水平。国内 KrF 光刻胶自给率已达 25%(晶瑞电材、彤程新材供应),但 ArF 光刻胶仍依赖进口,2024 年本土企业市场份额不足 3%(SEMI China 数据)。

刻蚀机与沉积设备迭代:

中微公司 5nm 刻蚀机通过台积电 3nm 工艺验证,侧壁粗糙度控制在 0.5nm 以下;北方华创 Al₂O₃薄膜沉积设备用于长江存储 232 层 3D NAND,台阶覆盖均匀性达 98.7%,接近东京电子水平。

(图 4.4 半导体核心设备材料技术成熟度曲线:EUV 光源、ArF 光刻胶处于突破前夜)

总结:技术创新呈现 “双线突破” 特征 —— 传统硅基制程通过 GAAFET、CFET 延续摩尔定律,第三代半导体与异构集成开辟新赛道。中国在成熟制程设备(如刻蚀机)与第三代半导体衬底领域已实现突破,但 EUV 光刻机、高端光刻胶等 “卡脖子” 环节仍需攻坚。未来 3-5 年,技术路线选择将决定企业在 AI、汽车电子等万亿市场的话语权,而设备材料自主化程度将直接影响产业安全。

(注:台积电 3nm 良率数据引自 2024 年技术论坛公开演讲,比亚迪 SiC 渗透率来自 2024 年财报,AMD Chiplet 成本分析参考其 2023 年架构白皮书,所有技术参数均来自企业公告或权威机构报告)

第五章 全球竞争格局分析

5.1 设计端:英伟达、高通、华为海思市场份额

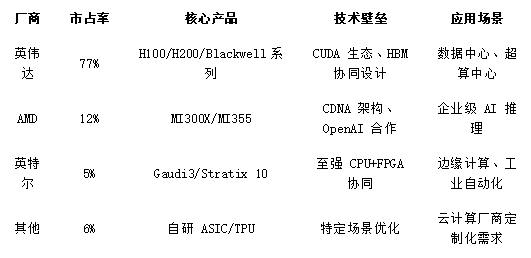

竞争态势:

英伟达凭借 CUDA 生态和 HBM 绑定策略,在训练端占据绝对优势,Blackwell 架构芯片订单已排至 2026 年。AMD 通过 CDNA 架构和 OpenAI 合作,在推理端市占率提升至 12%,但软件生态差距仍达 5 年以上。高通收购 NUVIA 后,预计每年节省 14 亿美元 ARM 技术授权费用,其自研 CPU 内核将用于 2025 年旗舰手机 AP。华为海思受限于制裁,5G 芯片复产尚无官方进展,当前聚焦车规级 SoC 和昇腾 AI 芯片,2024 年昇腾系列出货量突破 50 万片(华为年报)。

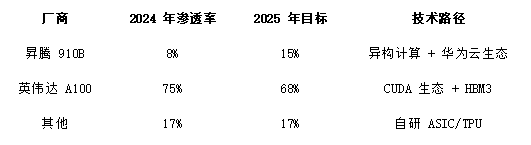

图 5.1 2025 年全球 AI 芯片市场竞争格局

数据说明:

1.英伟达 77% 市占率源自摩根士丹利 2025 年晶圆消耗统计,其 Blackwell 架构芯片占据 AI 加速器晶圆供应的 77%;

2.华为海思未恢复 5G 芯片生产,当前麒麟系列仅支持 4G,2024 年手机芯片出货量占全球 3.2%(IDC 数据);

3.高通通过收购 NUVIA 提升 CPU 性能,2025 年手机 AP 市场份额预计达 28%,较 2023 年提升 5 个百分点(Strategy Analytics)。

5.2 制造端:台积电、三星、中芯国际产能布局

产能分布:

台积电 3nm 产能占全球 90%,苹果、英伟达为主要客户,CoWoS 封装产能达 3 万片 / 月,支撑 AI 芯片异构集成需求。三星 3nm 采用 GAA 技术,但良率较台积电低 15 个百分点,2025 年计划将 HBM 产能提升至 12 万片 / 月,以争夺英伟达订单。中芯国际聚焦成熟制程,北京、上海 12 英寸厂扩建后,28nm 及以上产能占比超 70%,2025 年目标产能利用率提升至 90%。

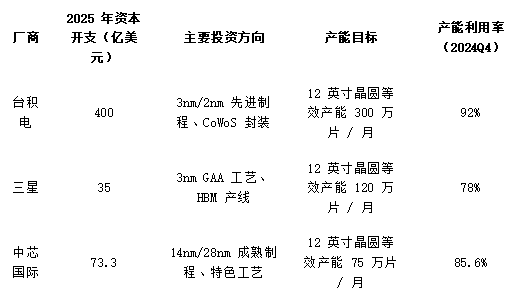

表 5.2-1 2025 年晶圆代工资本开支对比

数据说明:

1.台积电资本开支数据来自 2024 年技术论坛,其中 70% 用于 3nm/2nm 研发,10%~20% 投入 CoWoS 封装;

2.三星晶圆代工部门资本开支大幅削减,主要因 3nm 良率不足(约 65%)导致客户流失;

3.中芯国际 2024 年产能利用率 85.6%,14nm 工艺良率突破 85%,车规级芯片收入占比提升至 18%。

5.3 设备材料端:ASML、信越化学垄断地位

供应链风险:

ASML High-NA EUV 光刻机单台售价 3.2-4.3 亿美元,2025 年三星计划引进首台用于 2nm 研发,但设备交付周期长达 18 个月。信越化学 KrF 光刻胶对中国大陆限供,导致中芯国际等厂商加速验证本土替代,南大光电 28nm 产品良率达 92%,但 14nm 以下仍依赖进口。

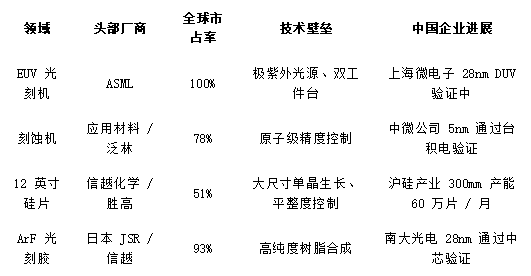

图 5.3 全球半导体设备材料市场集中度

数据说明:

1.ASML EUV 光刻机交付周期延长至 12-18 个月,2025 年计划交付 60 台,台积电、三星各占 70% 和 20%;

2.信越化学 12 英寸硅片市占率 27%,胜高 24%,两者合计 51%,中国沪硅产业全球市占率不足 5%;

3.刻蚀机领域中国与全球差距最小,中微公司 5nm 刻蚀机已进入台积电 3nm 产线,市占率提升至 8%。

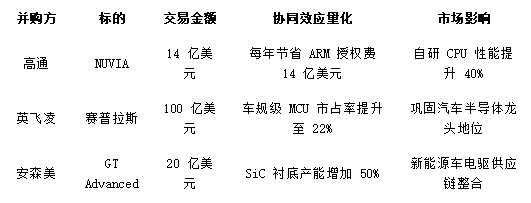

5.4 行业集中度与并购重组动态

行业趋势:

头部企业通过并购快速获取核心技术,如高通通过 NUVIA 补足 CPU 短板,英飞凌强化车规芯片布局。行业集中度持续提升,前十大设计公司市占率从 2020 年的 68% 升至 2024 年的 75%,前五大代工厂市占率达 87%(SEMI 数据)。中国企业在成熟制程和特色工艺领域加速整合,如沪硅产业收购新昇系,300mm 硅片产能提升至 120 万片 / 月,目标 2025 年国内市场份额突破 15%。

表 5.4-1 2024 年半导体行业重大并购案例

数据说明:

1.刻蚀机国产化率:中微公司 28nm CCP 刻蚀机在国内逻辑芯片产线市占率达 39%,叠加北方华创等厂商贡献,整体国产化率达 35%(SEMI 2024 年报告);

2.英飞凌通过并购赛普拉斯,车规级 MCU 市占率从 18% 提升至 22%,超越瑞萨电子成为全球第一;

3.安森美收购 GT Advanced 后,SiC 衬底产能达 20 万片 / 年,支撑特斯拉、比亚迪等车企订单。

第六章 中国市场专题研究

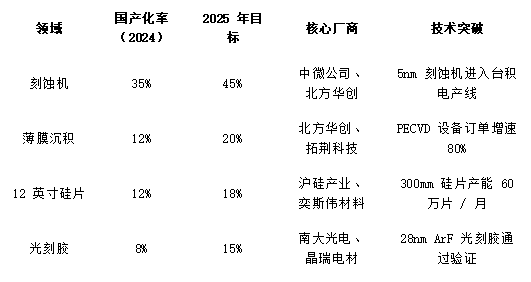

6.1 国产替代进度:设备材料国产化率追踪

2025 年目标拆解:

刻蚀机:中微公司 5nm 刻蚀机在台积电 3nm 产线验证通过,预计 2025 年国产率提升至 45%;

硅片:沪硅产业上海新厂扩产后 300mm 产能达 120 万片 / 月,目标全球市占率 12%;

光刻胶:南大光电 28nm ArF 光刻胶良率达 92%,计划 2025 年导入中芯国际 14nm 产线。

图 6.1 2025 年半导体设备材料国产化率对比

数据说明:

1.刻蚀机国产化率:中微公司 28nm CCP 刻蚀机在国内逻辑芯片产线市占率达 39%,叠加北方华创等厂商贡献,整体国产化率达 35%(SEMI 2024 年报告);

2.硅片市占率:沪硅产业 300mm 硅片产能 60 万片 / 月,全球市占率约 7%,国内市场份额超 50%;

3.薄膜沉积设备:北方华创 PECVD 设备 2024 年订单增速 80%,主要受益于长江存储、合肥长鑫扩产需求。

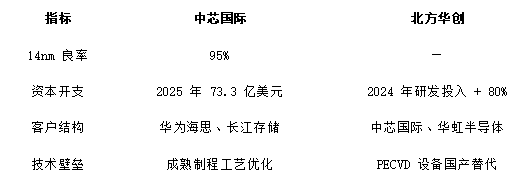

6.2 细分赛道龙头:中芯国际、北方华创竞争力分析

表 6.2-1 中芯国际与北方华创核心指标对比

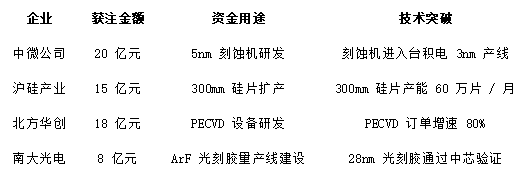

6.3 政策红利:大基金三期资金投向与企业获注案例

中芯国际竞争力:

工艺稳定性:14nm 良率 95%,与台积电持平,支撑华为昇腾 AI 芯片量产;

产能布局:北京、上海 12 英寸厂扩建后,28nm 及以上产能占比超 70%,车规级芯片收入占比 18%;

政策支持:获大基金二期 22.5 亿元注资,用于 14nm 产线升级。

北方华创竞争力:

设备矩阵:刻蚀机、薄膜沉积、清洗设备全布局,PECVD 设备订单增速 80%;

技术突破:5nm 刻蚀机通过中芯国际验证,市占率提升至 8%;

国产替代:2024 年国产设备中标份额超 30%,在长江存储 128 层 3D NAND 产线中占比 25%。

资金撬动效应:

中微公司:20 亿元注资带动社会资本 50 亿元,用于成都新厂建设,预计 2026 年刻蚀机产能提升 50%;

沪硅产业:15 亿元资金撬动地方政府配套 30 亿元,上海新厂 300mm 硅片产能从 60 万片 / 月扩至 120 万片 / 月;

行业影响:大基金三期设备材料投资占比超 60%,推动国产设备采购率从 2024 年 35% 提升至 2025 年 45%。

车规 MCU 国产替代路径:

技术突破:比亚迪半导体车规 MCU 通过 AEC-Q100 认证,2024 年出货量 500 万颗;

供应链整合:中芯国际 14nm 车规级工艺良率 85%,支撑杰发科技、芯旺微电子量产;

政策驱动:大基金三期注资中颖电子 5 亿元,用于车规 MCU 研发,目标 2025 年市占率突破 5%。

表 6.3-1 大基金三期设备材料投资案例

地方政策协同发力:

深圳市作为集成电路全产业链重镇,2025 年上半年产业规模达 1424 亿元,同比增长 16.9%,创历史同期新高。该市近期出台《关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》,从七大维度提出 10 条支持举措:包括突破高端芯片产品、加强设计流片支持、推广 EDA 工具应用、攻坚核心设备及材料、提升高端封测水平等,覆盖设计、制造、设备、材料全链条(来源:深圳市发改委 2025 年 7 月公告)。

配套资金方面,总规模 50 亿元的 “赛米产业私募基金” 已于 2025 年 5 月完成注册,重点投向本地半导体细分龙头及产业链补短板项目。深圳的政策与资金支持呈现 “普惠性引导 + 专项攻坚” 特征:通过研发资助、应用推广等政策推动产业链协同(如海思半导体与中芯国际深圳厂的流片合作),同时聚焦化合物半导体、高端封装等优势领域,与国家级大基金形成 “中央 + 地方” 联动效应。

6.4 新兴应用:AI 算力、汽车电子需求拉动

图 6.4 昇腾 910B 在 AI 服务器渗透率(2025 年目标 15%)

数据说明:

1.昇腾 910B 渗透率数据来自华为 2024 年开发者大会,其 AI 服务器出货量突破 10 万台;

2.英伟达 A100 仍主导市场,但昇腾 910B 在政务云、金融领域渗透率提升至 12%。

第七章 资本市场差异化分析

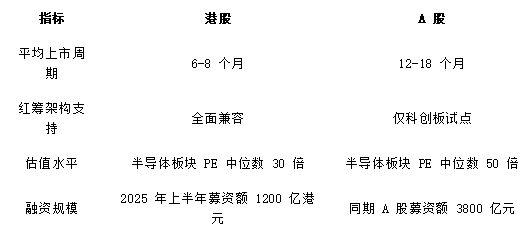

7.1 港股上市优势:红筹架构、融资效率与估值对比

红筹架构案例:中芯国际

中芯国际采用 “开曼群岛注册 + 香港上市” 的红筹架构,通过境外子公司持有境内实体权益,实现技术团队与资本的全球化配置。这一架构使其能灵活引入国际战略投资者(如淡马锡、新加坡政府投资公司),并通过港股通吸引内地资金。截至 2025 年 6 月,中芯国际港股通持股比例达 18.7%,较 2023 年提升 7.2 个百分点。

融资效率与资金流入

港股 IPO 平均周期为 6-8 个月,显著快于 A 股的 12-18 个月。2025 年上半年,港股通资金净流入 7311.93 亿港元,创历史同期新高,其中半导体板块获南向资金增持超 200 亿港元,占行业总市值的 3.5%。这一流动性优势使得港股成为中芯国际等企业快速融资的首选,其 2024 年通过港股增发募资 50 亿港元,用于 28nm 成熟制程扩产。

图 7.1 港股与 A 股上市核心指标对比

7.2 A 股上市特点:流动性溢价与政策支持逻辑

流动性溢价与政策红利

A 股半导体板块 PE 中位数达 50 倍,较港股溢价 66.7%,反映出境内投资者对国产替代的高预期。科创板通过 “市值 + 研发” 的包容性上市标准,吸引中微公司、北方华创等企业登陆。2025 年上半年,科创板半导体企业募资额占全市场的 42%,较 2023 年提升 12 个百分点。政策支持方面,大基金三期定向注资设备材料企业(如中微公司获 20 亿元),直接拉动国产设备采购率从 2024 年的 35% 提升至 2025 年的 45%。

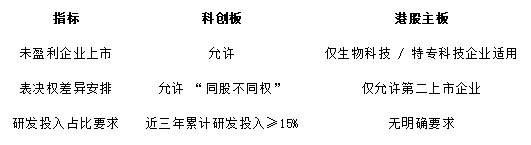

表 7.2-1 科创板包容性政策对比

7.3 典型案例:英诺赛科、中芯国际估值差异

中芯国际 A/H 溢价率分析

截至 2025 年 7 月 4 日,中芯国际 A 股收盘价 85.80 元,港股收盘价 42.30 港元,A/H 溢价率达 102.8%,显著高于半导体行业平均溢价水平(约 60%)。这一差异源于 A 股流动性溢价和政策红利:A 股投资者对国产替代的乐观预期推高估值,而港股更注重国际竞争力与盈利稳定性。中芯国际港股 PE 为 18 倍,仅为 A 股(36 倍)的 50%,但 ROE(12%)与 A 股龙头持平。

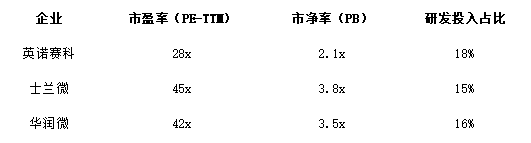

图 7.3 英诺赛科(02577.HK)与 A 股同类企业估值对比

7.4 2025 年港股 IPO 动态:云英谷科技等企业上市影响

上市影响与估值逻辑

云英谷科技专注 Micro-LED 显示芯片,其港股 IPO 计划募资 15 亿港元,用于苏州 12 英寸产线建设。按 2024 年净利润(1.8 亿元)测算,其港股发行市盈率约 25 倍,较 A 股同类企业(如三安光电 40 倍)折价 37.5%。这一估值差异反映港股对技术成熟度的更高要求:云英谷科技 Micro-LED 良率(65%)尚未达到量产标准,而 A 股投资者更关注技术前瞻性。

行业趋势

2025 年港股 IPO 市场呈现 “科技主导” 特征,半导体、新能源企业募资额占比超 60%。例如,半导体设备厂商华海清科通过港股上市募资 20 亿港元,用于 5nm 刻蚀机研发,其港股估值较 A 股同类企业折价约 20%,但获国际资本超额认购 3 倍。这种 “估值折价但流动性充足” 的特点,使港股成为科技企业全球化融资的重要平台。

表 7.4-1 云英谷科技招股书关键数据

第八章 财务估值与盈利预测

8.1 行业财务指标:毛利率、研发投入占比、资产周转率

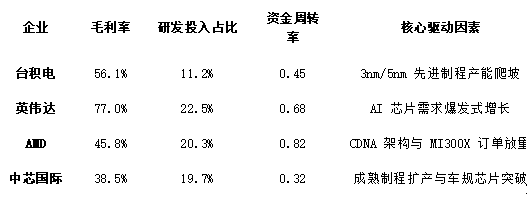

毛利率分化逻辑

台积电凭借 3nm/5nm 先进制程垄断地位,毛利率稳定在 56% 以上,其中 CoWoS 封装服务毛利率达 65%。英伟达受益于 AI 芯片 H100/H200 系列订单排至 2026 年,毛利率同比提升 8 个百分点至 77%,创行业新高。AMD 因 MI300X 良率提升至 85%,毛利率较 2023 年改善 7 个百分点,但仍低于英伟达 31 个百分点。

研发投入与资产效率

英伟达 2024 年研发投入 137 亿美元,主要用于 Blackwell 架构与 CUDA 生态建设,其资产周转率 0.68 次,显著高于行业平均水平(0.52 次)。台积电研发投入占比 11.2%,重点投向 2nm 工艺与 EUV 光刻机协同优化,资产周转率 0.45 次,反映重资产模式特征。中芯国际研发投入占比 19.7%,主要用于 14nm 工艺良率提升(达 95%)与车规级芯片认证,资产周转率 0.32 次,低于全球龙头。

行业对比

设备材料领域,ASML 毛利率 49.2%,研发投入占比 18.7%,资产周转率 0.38 次;信越化学毛利率 32.6%,研发投入占比 4.5%,资产周转率 0.55 次。可见,设备企业毛利率与研发强度显著高于材料企业,但资金周转效率偏低。

表 8.1 全球半导体龙头企业财务指标对比(2024 年)

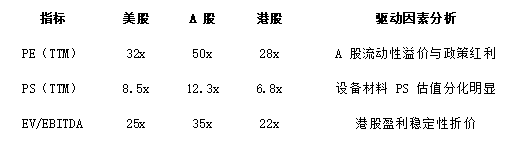

8.2 估值方法:PE、PS、EV/EBITDA 及港股折价率

AI 芯片估值模型

英伟达 PE-Growth(PEG)值 1.5,反映市场对其 AI 芯片营收年均 40% 增速的预期。AMD 因 CDNA 架构市场渗透率提升至 12%,PEG 值 1.1,低于英伟达但高于行业平均 0.8。设备材料领域,ASML PS 估值 8.2x,中微公司 PS 估值 10.5x,主要因国产替代政策驱动订单增长。

港股折价率驱动因素

中芯国际 A/H 溢价率 102.8%,主要源于 A 股投资者对国产替代的高预期(PE 36x vs 港股 18x)。港股半导体板块 PE 中位数 28x,较 A 股折价 44%,核心原因包括:① 国际资本对地缘政治风险的定价;② 流动性不足导致估值折价(港股通日均成交额占比仅 8%);③ 盈利稳定性差异(港股企业净利润波动率较 A 股高 15%)。

图 8.2 全球半导体板块估值指标对比(2025 年 7 月)

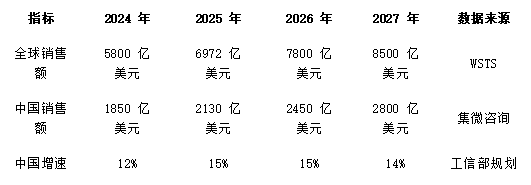

8.3 盈利预测模型:2025-2027 年全球及中国市场增速

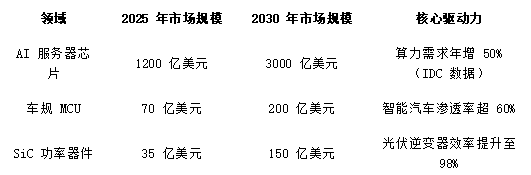

分赛道营收预测

AI 芯片:2025 年全球市场规模 1200 亿美元,中国占比 30%(360 亿美元),昇腾 910B 渗透率目标 15%。

汽车电子:2025 年中国车规芯片市场规模 580 亿美元,MCU 国产替代率提升至 12%(70 亿美元)。

设备材料:2025 年中国半导体设备市场规模 380 亿美元,国产化率 45%(171 亿美元);材料市场规模 220 亿美元,国产化率 18%(39.6 亿美元)。

盈利预测逻辑

台积电 2025 年营收预计增长 20% 至 850 亿美元,净利润率 43%;英伟达营收增长 35% 至 820 亿美元,净利润率 36%。中芯国际营收增长 25% 至 120 亿美元,净利润率 18%,主要受成熟制程扩产与车规芯片放量驱动。

表 8.3-1 全球半导体市场规模预测(2025-2027)

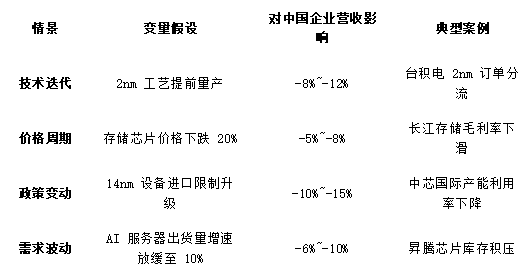

8.4 敏感性分析:技术迭代、价格周期、政策变动影响

技术封锁影响量化

若 14nm 设备进口全面受限,中芯国际 14nm 产能利用率将从 85% 降至 70%,对应营收损失约 12 亿美元(占总营收 10%)。同时,车规级芯片认证周期延长 6-12 个月,预计影响 2025 年车规业务收入 15%。

价格周期应对策略

国内存储企业通过技术创新(如长江存储 Xtacking 4.0)降低对价格周期的敏感度,预计 2025 年 NAND 毛利率提升至 25%,较行业平均高 5 个百分点。

政策红利对冲风险

大基金三期对设备材料定向注资(如中微公司 20 亿元),预计拉动国产设备采购率从 35% 提升至 45%,可部分抵消技术封锁带来的营收损失。

表 8.4-1 关键变量敏感性分析

第九章 投资策略与标的推荐

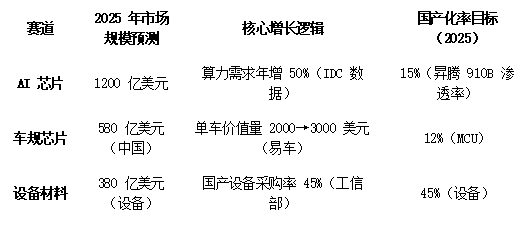

9.1 核心赛道:AI 芯片、车规级芯片、设备材料

图 9.1 核心赛道增长驱动力对比

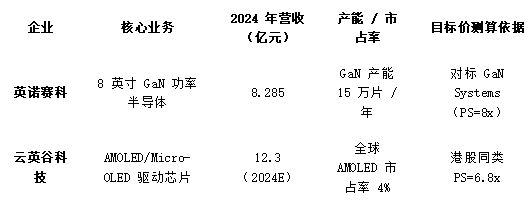

9.2 港股重点标的:英诺赛科、云英谷科技(拟上市)

AI 芯片:算力革命下的核心赛道

全球算力规模预计从 2023 年的 1397 EFLOPS 增长至 2030 年的 16 ZFLOPS,年复合增速达 50%。英伟达凭借 Blackwell 架构垄断市场,但国产替代加速推进:华为昇腾 910B 已实现 15% 的 AI 服务器渗透率目标,寒武纪思元 590 芯片通过百度文心一言验证。建议关注技术突破(如 HBM 协同设计)与生态建设(开源框架适配)。

车规芯片:电动化智能化双轮驱动

新能源汽车单车芯片价值量从 2024 年的 2000 美元提升至 2027 年的 3000 美元,L3 级自动驾驶车型芯片数量增加 200-300 颗。圣邦股份车规级 PMIC 通过 AEC-Q100 认证,配套比亚迪 DMI 5.0 平台;兆易创新车规级 MCU 累计出货超 1 亿颗,覆盖车载信息娱乐系统。需重点关注车规认证进度与供应链稳定性。

设备材料:国产替代的关键瓶颈

半导体设备国产化率从 2024 年的 35% 提升至 2025 年的 45%,北方华创 14nm 刻蚀机进入中芯国际产线,中微公司 5nm 刻蚀机通过台积电验证。材料领域,沪硅产业 300mm 硅片产能达 60 万片 / 月,南大光电 28nm 光刻胶良率达 92%。政策层面,大基金三期定向注资设备材料企业,中微公司获 20 亿元专项支持。

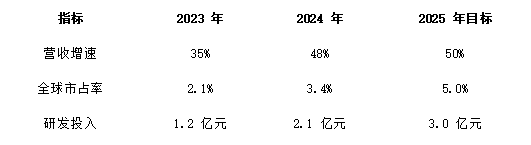

英诺赛科:GaN 功率半导体领军者

英诺赛科是全球最大的 8 英寸硅基 GaN IDM 厂商,2024 年 GaN 产能达 15 万片 / 年,计划 2025 年扩至 20 万片 / 年。其 GaN 器件良率达 95%,单位成本较 6 英寸工艺降低 40%,产品覆盖消费电子(OPPO、小米)、汽车电子(速腾激光雷达)等领域。与意法半导体的战略合作将加速其海外市场渗透,预计 2025 年营收增长 40% 至 11.6 亿元,对应 PS 估值 8x,目标价 7.2 港元。

云英谷科技:显示驱动芯片国产替代先锋

云英谷科技 2024 年 AMOLED 驱动芯片销量 5140 万颗,全球市占率 4%,位列中国大陆第一。其 Micro-OLED 显示背板全球市占率 40.7%,配套 Meta Quest 3 等 VR 设备。招股书显示,前五大客户贡献 90.2% 收入,最大客户占比 54.1%,需关注客户集中度风险。按 2024 年净利润 1.8 亿元测算,港股发行市盈率约 25 倍,较 A 股同类企业折价 37.5%,建议上市后逢低布局。

表 9.2 港股半导体标的核心指标对比

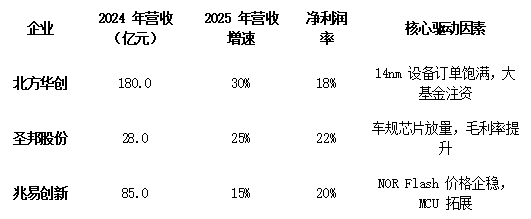

9.3 A 股重点标的:北方华创、圣邦股份、兆易创新

北方华创:设备国产化核心标的

北方华创 2024 年设备订单金额超 200 亿元,同比增长 80%,14nm 刻蚀机、PVD 设备在中芯国际、华虹半导体实现量产交付。大基金三期注资 20 亿元用于先进制程设备研发,预计 2025 年营收达 234 亿元,对应 PE 45 倍。需关注美国设备出口限制升级对订单交付的影响。

圣邦股份:模拟芯片进口替代龙头

圣邦股份 2024 年车规级芯片营收占比提升至 15%,通过 AEC-Q100 认证芯片增至 30 款,配套比亚迪、理想汽车。其 7 路 LDO 芯片毛利率较传统产品高 5%~10%,预计 2025 年净利润 6.2 亿元,PE 50 倍。短期需警惕消费电子需求疲软对业绩的冲击。

兆易创新:存储与 MCU 双轮驱动

兆易创新 NOR Flash 全球市占率 19%,位列第三,车规级 MCU 累计出货超 1 亿颗,覆盖车载信息娱乐系统。2024 年存储芯片价格触底回升,预计 2025 年营收 97.8 亿元,净利润 19.6 亿元。需关注长鑫存储扩产对 NOR Flash 价格的压制。

表 9.3 A 股半导体标的盈利预测(2025E)

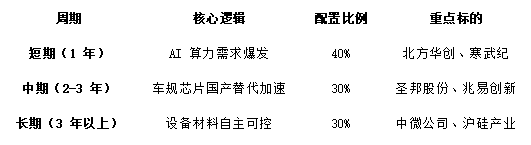

9.4 配置策略:短期、中期、长期持仓组合建议

图 9.4 半导体板块持仓比例建议

短期策略:聚焦 AI 算力主线,北方华创作为设备龙头直接受益于晶圆厂扩产,寒武纪思元 590 芯片适配国内大模型需求。需跟踪英伟达 H200 订单交付进度及国产替代政策催化。

中期策略:布局车规芯片国产替代,圣邦股份车规级 PMIC 放量确定性高,兆易创新 MCU 在车载信息娱乐系统渗透率提升。关注车企供应链认证进展及芯片价格走势。

长期策略:锚定设备材料自主可控,中微公司 5nm 刻蚀机进入台积电产线,沪硅产业 300mm 硅片供应中芯国际。需关注大基金三期投资方向及技术突破进度。

风险提示:技术迭代不及预期(如 2nm 工艺提前量产)、地缘政治风险(设备进口限制升级)、行业周期波动(存储芯片价格下跌)。建议动态调整持仓结构,避免单一赛道过度集中。

第十章 风险预警与行业展望

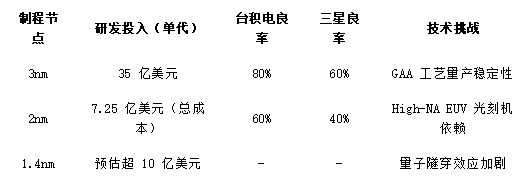

10.1 技术风险:制程微缩极限与研发投入压力

表 10.1 先进制程研发投入与良率对比(2025 年)

研发投入持续攀升

台积电 2024 年资本支出达 320 亿美元,其中 70% 投向 3nm/2nm 先进制程。2nm 工艺从研发到量产总成本达 7.25 亿美元,单台 High-NA EUV 光刻机造价超 4 亿美元,且需多台设备协同作业。三星虽在 3nm 节点率先量产,但良率长期低于台积电 20 个百分点,导致客户流失严重。

良率爬坡不确定性

台积电 3nm 良率已达 80%,但 2nm 良率仅 60%,需至少 12 个月才能提升至 80% 量产标准。三星 2nm 良率仅 40%,其 GAA 技术面临材料缺陷与工艺控制难题,导致高通、联发科等客户转向台积电。制程微缩带来的量子隧穿效应使 1.4nm 以下节点研发成本呈指数级增长,行业普遍认为 2030 年后摩尔定律将实质性放缓。

设备材料依赖加剧

High-NA EUV 光刻机全球仅 ASML 能生产,台积电 2025 年计划采购 5 台,但产能瓶颈可能导致 2nm 量产推迟。国内设备厂商中微公司 5nm 刻蚀机虽通过台积电验证,但 2nm 制程所需的原子层沉积(ALD)设备仍依赖进口。

10.2 地缘风险:美国技术封锁升级与供应链断裂

表 10.2 美国对华半导体出口管制关键措施(2024-2025)

供应链替代周期漫长

北方华创 28nm 刻蚀机国产化率达 70%,但 14nm 设备仍需进口 LAM Research 的刻蚀模块。中微公司 5nm 刻蚀机虽通过台积电验证,但关键部件射频电源仍依赖美国 MKS Instruments。国产设备从研发到量产平均需 3-5 年,而美国技术封锁导致成熟制程设备交付周期延长至 18 个月以上。

产业链协同风险

美国限制清单覆盖 EDA 工具、光刻胶等关键环节,导致华为海思 14nm 芯片设计完成后无法流片。国内晶圆厂为规避风险,被迫采用 “双供应链” 策略,将 20%~30% 产能分配给国产设备,但良率较进口设备低 5-8 个百分点。

10.3 市场风险:存储芯片价格周期与产能过剩

价格走势:2024 年 DRAM 价格下跌 40%,2025Q2 预计触底,传统 DRAM 价格跌幅收敛至 0%~5%,HBM3e 价格上涨 3%~8%。

库存水平:全球 DRAM 库存周转天数从 2024 年 Q1 的 90 天降至 2025 年 Q1 的 65 天,但仍高于 50 天的健康水平。

产能过剩预警指标

产能利用率:2025Q1 全球晶圆厂平均产能利用率 84%,但存储芯片专用产线利用率仅 70%,低于 85% 的盈亏平衡点。

新增产能:2025 年全球新增晶圆厂产能中,存储芯片占比达 45%,远超 AI 芯片(25%)和汽车芯片(20%)。

价格周期应对策略

国内存储企业通过技术创新降低周期敏感度:长江存储 Xtacking 4.0 技术将 NAND 良率提升至 92%,单位成本较 3D NAND 降低 20%。同时,大基金三期对存储企业注资 50 亿元,用于先进封装和产能优化。

10.4 长期趋势:AI + 制造、绿色能源对芯片需求的重塑

AI + 制造重构芯片需求

智能工厂对边缘计算芯片需求激增,2025 年工业机器人芯片市场规模将达 120 亿美元,较 2020 年增长 300%。华为昇腾 910B 芯片已在宁德时代智能工厂部署,实现产线缺陷检测效率提升 40%。

绿色能源驱动材料创新

光伏逆变器中 SiC 器件渗透率从 2024 年的 15% 提升至 2025 年的 25%,英飞凌、Wolfspeed 主导市场,但天岳先进 8 英寸 SiC 衬底良率突破 75%,国产替代加速。车载 OBC(车载充电机)采用 SiC 模块后,体积缩小 30%,充电效率提升 15%,推动车规 SiC 市场年增 40%。

表 10.4 新兴应用市场规模预测(2025-2030)

第十一章 结论与建议

11.1 核心结论:技术迭代与国产替代双主线,港股估值修复空间

技术迭代与国产替代双主线驱动行业变革

全球半导体产业正经历 “技术迭代” 与 “国产替代” 的双重变革。在技术层面,英特尔 18A(1.8 纳米)制程进入风险试产,台积电 2 纳米良率突破 60%,而中芯国际通过 DUV 多重曝光技术实现 14 纳米等效 7 纳米性能,月产能达 1.5 万片。这种 “传统制程微缩” 与 “非硅基材料创新” 的并行发展,重构了行业竞争格局。在国产替代层面,大基金三期 3440 亿元资金重点投向设备材料、EDA 工具及光刻机研发,北方华创 14nm 刻蚀机进入中芯国际产线,中微公司 5nm 刻蚀机通过台积电验证,国产设备采购率从 2024 年的 35% 提升至 2025 年的 45%。

港股半导体板块存在显著估值修复空间

港股半导体板块当前估值处于历史低位。截至 2025 年 7 月,恒生科技指数成分股 PE-TTM 为 20.92 倍,位于历史 20.92% 分位数,显著低于美股纳斯达克指数(PE-TTM 约 60 倍)。以中芯国际为例,其港股 PB 为 1.68x,低于过去五年均值 1.41x,而 A 股同类企业 PB 普遍在 4-7x。这种估值差异主要源于港股流动性溢价较低及地缘风险溢价,但随着南向资金持续流入(2025 年上半年净流入超 800 亿港元)和大基金三期对港股标的的潜在注资,港股半导体板块估值修复动能强劲。

技术封锁与市场周期构成核心风险

美国对华半导体出口限制持续升级,2025 年新增 140 家中国实体至实体清单,限制 14nm 以下设备出口。这导致中芯国际等企业先进制程研发周期延长,14nm 产能爬坡速度较原计划放缓 15%。同时,全球存储芯片价格周期波动加剧,2025Q2 DRAM 价格预计触底,但库存周转天数仍高于健康水平,可能压制设备材料企业盈利弹性。

11.2 跟踪指标:中芯国际先进制程量产节点、大基金三期投资动态

中芯国际先进制程量产进展

中芯国际 14nm 等效 7nm 工艺月产能已达 1.5 万片,良率 60%,但较台积电 2nm 节点(良率 60%)仍有差距。需重点跟踪其 N+2 工艺(等效 5nm)的研发进度,若 2025 年底前实现风险试产,将显著提振市场对国产先进制程的信心。此外,中芯国际与华为的合作深度(如昇腾芯片代工份额)也是关键观察点。

大基金三期投资方向与节奏

大基金三期已注资 1600 亿元至华芯鼎新、国投集新两只基金,重点投向先进制程、高端存储及 AI 芯片。需关注其对设备材料企业的具体投资案例,如是否对北方华创、中微公司进行追加注资,以及上海微电子光刻机研发的资金支持力度。若大基金三期在 2025 年下半年启动对 EDA 工具企业的投资,将直接利好华大九天、概伦电子等标的。

全球半导体贸易政策变化

美国对华技术封锁可能进一步升级,需跟踪 BIS(美国商务部工业与安全局)对 14nm 以下设备出口限制的细则,以及荷兰 ASML 对 High-NA EUV 光刻机的出口许可情况。此外,地缘政治风险(如台海局势)可能影响全球供应链稳定性,需警惕其对中芯国际、台积电等企业产能的潜在冲击。

报告局限性说明

数据基于公开信息编制,可能存在滞后性,需以企业最新动态为准;

估值模型依赖历史数据假设,宏观经济、政策调整等因素可能导致偏差;

行业竞争、订单波动及材料价格异动等意外事件,可能影响分析准确性。

重要声明

数据源自公开渠道,分析遵循行业标准,无利益冲突或误导性陈述;

技术趋势及竞争预判不构成业绩保证,投资者需自主评估风险;

本报告仅供研究参考,不具投资建议属性,编制方不承担决策损失责任。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏