在锂电池生产线上,一根几微米的毛刺或一处未被察觉的涂层异常,都可能成为影响电池寿命与安全的“隐形风险”。当产线以秒为节拍、参数控制点超过6000个、材料体系不断演进,检测已从“质量终点”转变为贯穿全流程的感知与反馈中枢。

近日,在2025固态电池智造与产业链创新论坛上,凌云光围绕《赋能电池进化:基于多模态+AI的全流程质量检测体系》作专题报告,分享公司在电池检测领域的实践与探索。

▲凌云光电池产品总监 杨皓琨

看清缺陷,理解工艺

液态时代的技术深耕

过去十年,电池能量密度从200Wh/kg迈向300Wh/kg,制造精度极限不断被刷新。

凌云光深耕锂电制造一线,以“Vision+AI”为核心,针对关键工艺痛点推出多款落地设备:

在电极材料检测中,采用多光场、多光谱融合成像技术,在400–1000nm波段、0°–30°角度、2–200μm多尺度下实现穿透成像,识别厚度不均与面密度异常,帮助客户降低报废率、提升一致性。

在毛刺检测环节,团队自研高速自适应追焦系统,在150m/min线速下仍能保持2μm分辨率成像,实现边缘毛刺全检,有效预防极片刺穿隔膜风险。

针对多层卷曲、粘连容易导致误检行业难题,采用AI递进算法,实现100层极耳精准计数,准确率>99.5%,过检率<0.5%。

面对包膜、喷涂等高反光干扰,运用2.5D成像结合AI识别技术,精准识别腐蚀、残液、划痕、气泡、异物等复杂缺陷,实现六面全检。

这些方案已在多家头部客户量产部署落地。每一次迭代与突破,都是对工艺与品质的再认知,让检测从“看见问题”迈向“理解工艺”进化。

多维感知,智能决策

固态时代的质量跃迁

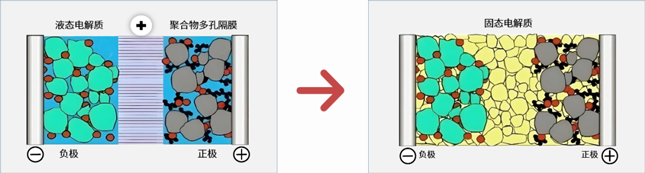

随着电池技术向固态体系跃迁,检测维度不止尺寸与表面,更要深入材料组织、界面状态与工艺一致性。传统抽检与单一视觉手段难以穿透内部结构,也无法实现工艺级的实时反馈。

“我们不仅要‘看到问题’,更要‘理解问题成因’。”凌云光锂电产品负责人表示。

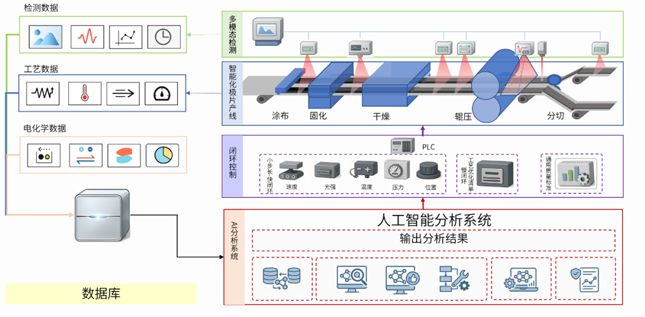

为此,凌云光推出“多模态感知 × AI智能决策”架构,通过多源传感与工业大模型的深度融合,构建覆盖材料到电芯的全流程质量优化体系,应对固态时代的检测挑战。

●多模态感知“看得更深”

通过视觉、光谱等多模态传感协同,构建覆盖表层、内部与装配关键环节的全方位检测能力与质量数据视角;多源数据统一标定,使检测不再局限于表面观察,而能精准刻画结构特征与工艺差异。

●工业AI让检测“学会思考”

当制造复杂度超越人眼感知极限,检测必须具备“理解力”——这将成为智能制造的关键竞争力。以自研LusterLVM工业大模型为核心,构建“检测—决策—工艺—反馈—再学习”闭环体系。模型融合千万级工业数据与AIGC生成样本,具备跨材料体系、跨工艺路线的迁移与自适应能力,将检测反馈从“小时级”压缩至“分钟级”,推动质量管理从“被动响应”走向“主动诊疗”。

在AI驱动的工业变革中,检测不再是生产的终点,而是连接材料科学、工艺控制与产品性能的中枢,这一转变,正重塑电池制造的质量体系。

未来,凌云光将持续以“为机器植入眼睛和大脑”为使命,为新一代电池制造提供更智能、更安全、更可靠的质量保障,让每一颗电芯,都拥有可追溯、可预测、可优化的“数据指纹”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏