厦门恒坤新材料科技股份有限公司(以下简称:恒坤新材)于2025年9月12日正式获中国证监会科创板IPO注册批复,标志着这家深耕集成电路关键材料领域十余年的创新企业即将登陆资本市场,开启产业升级与价值跃升的新征程。作为国内少数实现12英寸晶圆制造用光刻材料与前驱体材料规模化量产的供应商,恒坤新材此次IPO不仅承载着企业自身发展的战略需求,更折射出中国半导体产业链自主可控进程中的关键突破。

聚焦核心环节的技术突破

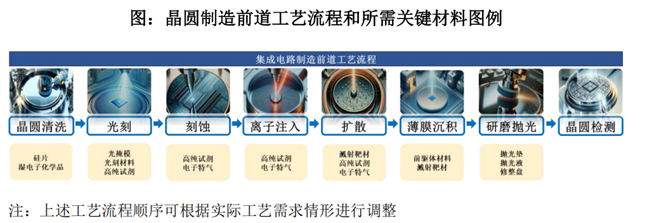

恒坤新材的核心业务专注于集成电路制造最前端的核心环节——光刻材料与前驱体材料的研发、生产及销售。其产品体系包括SOC、BARC、KrF光刻胶、i-Line光刻胶等光刻材料,以及TEOS等前驱体材料,广泛应用于逻辑芯片和存储芯片的先进制程工艺。根据弗若斯特沙利文的数据,2024年公司SOC产品的国内市场占有率达10%左右,自产光刻材料2024年收入29,998.67万元,成为国内主流12英寸晶圆厂的重要供应商。

与传统材料企业单一的产品路线不同,恒坤新材通过“自主研发+客户协同验证”的模式,已构建起覆盖超百款产品的研发验证体系。公司承担并完成了国家02科技重大专项子课题及国家发改委专项研究任务,实现了从实验室到产线的全链条技术突破。

国产关键材料迎来黄金期

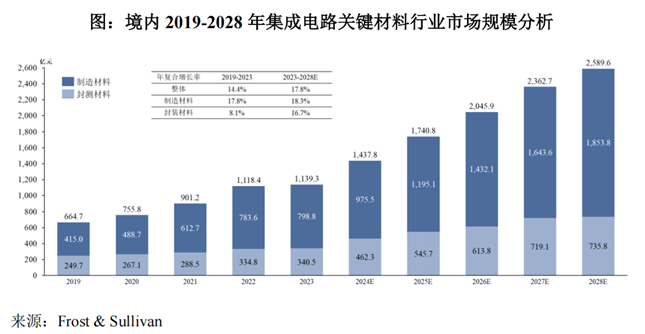

在行业层面,恒坤新材所在的集成电路关键材料领域正处于黄金发展期。全球半导体产业在经历2023年5198亿美元规模的短暂回调后,正迎来新一轮技术迭代和产能扩张周期。中国作为全球最大的半导体消费市场,2023年集成电路关键材料市场规模已达到1139.3亿元,预计到2028年将突破2589.6亿元,年复合增长率高达14.4%。其中,晶圆制造材料中的光刻材料和前驱体材料,因技术壁垒高、国产化率低,成为政策扶持和资本聚焦的核心领域。以光刻胶为例,KrF/ArF等高端产品的国产化率不足2%,而恒坤新材的KrF光刻胶已实现1352万元的年度销售额,i-Line光刻胶达到715万元,展现出强劲的进口替代能力。

从技术对标到生态构建

在竞争格局方面,全球光刻材料市场长期由日本JSR、信越化学、美国杜邦等国际巨头主导,而前驱体材料市场则呈现德国默克、法国液空等企业的垄断态势。目前,恒坤新材已获得36项发明专利,其中SOC、BARC、TEOS等产品技术均达到国际先进水平,具体表现为该公司是境内率先在集成电路制造先进制程应用上实现正式量产供应的企业之一,填补了国内行业空白。

此外,截至报告期末,公司自产的KrF光刻胶和i-Line光刻胶已累计量产供货超过3,600加仑。同时,除了已批量供货的产品外,公司已有超过10款i-Line光刻胶、KrF光刻胶以及ArF光刻胶进入验证流程,部分产品已通过验证并实现小规模销售,预计未来将实现对境外厂商同类产品的替代。

高速成长背后的硬核实力

财务数据显示,2022年至2024年间,公司自产产品收入从1.24亿元显著增长至3.44亿元,年复合增长率高达66.89%。截至报告期末,公司自产的SOC与BARC已累计量产供货超过36,000加仑,量产供货的产品款数合计超过35款。这一成就成功取代了境外厂商的同类产品,打破了境外厂商的垄断格局。在公司实现量产供货之前,境内晶圆厂的SOC、BARC主要依赖境外厂商如信越化学、日本合成橡胶、日产化学及Brewer Science等供应。公司成为境内少数在12英寸集成电路领域实现SOC、BARC量产供货的企业之一。

根据弗若斯特沙利文的市场研究,2023年度,公司SOC与BARC的销售规模已位居境内市场国产厂商首位。与此同时,公司已成功实现适配浸没式光刻工艺的BARC量产供货,全面助力境内集成电路先进制程的快速发展。

报告期内,公司自产前驱体材料以硅基前驱体TEOS为主,产品纯度达到9N(99.9999999%)电子级别要求,技术达到国内领先、国际先进水平。其他的硅基、金属基前驱体产品已经进入客户验证和产业化布局阶段。

产业链自主可控的“中国方案”

在产业政策与资本市场的双重赋能下,恒坤新材正加速推进上游原材料国产化布局。

作为科创板“硬科技”企业的典范,恒坤新材的IPO之路不仅是个体企业的成长故事,更是中国半导体产业突围的缩影。从承担国家科技重大专项打破技术封锁,到实现SOC等核心材料规模化量产;从年营收1.24亿元到3.44亿元的高速成长,再到科创板资本平台的战略跃升,公司始终践行“强长板、补短板”的产业使命。未来,随着IPO募投项目的落地,公司将进一步提升高端光刻材料与前驱体材料的研发能力与产能规模,巩固在国内集成电路关键材料领域的领先地位,为全球半导体产业链注入更多“中国创新”的确定性力量。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏