4月11日上午,中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知,根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。请在申报时准备好PO证明材料,以备海关核查。具体规定,请大家认真学习《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定海关总署122号令》的内容。中国半导体行业协会建议:“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。

随着中国的半导体原产地认定规则发布后,意味着美国制造的芯片进入中国市场需要加征84%的关税,找遍全球市场没有任何一家芯片企业承受得起高达84%关税。

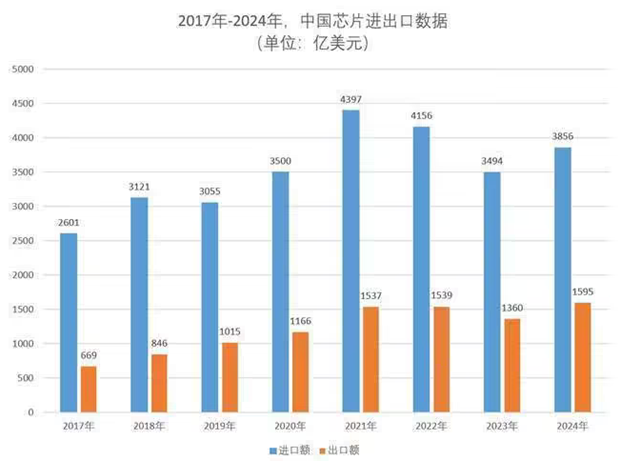

中国是全球芯片进口大国,每年进口的芯片,占到了全球芯片规模的65%左右,比如上图所示,可以看到这些年以来中国的芯片进口金额维持在4,000亿美元左右,中国市场对于芯片企业极具吸引力。

出台半导体产品“原产地”认定规则政策影响方向:

反制美国关税施压

中国此前宣布对原产美国的商品加征84%的关税(34%基础税率+50%反制税率),但芯片因全球分工复杂,原产地认定存在模糊性。新规通过明确“流片地”标准,精准锁定美国本土制造的芯片,使其进入中国市场时需承担高额关税,形成实质性贸易壁垒。

美国芯片产业痛点

美国虽占据全球芯片市场50%的份额,但本土制造产能仅占10%,高度依赖台积电、三星等海外代工。新规迫使依赖中国市场的企业将制造环节转移至非美地区,直接打击美国推动的“芯片制造回流”计划(如拜登的530亿美元补贴法案)。

推动产业链自主可控

通过引导外资企业将流片环节布局于中国或非美地区,可间接提升国内半导体制造能力,减少对美技术依赖,同时强化本土供应链韧性。

国际企业被迫调整布局

美国芯片制造商若在美国本土流片,产品进入中国需承担84%关税,利润率难以覆盖成本。企业可能将流片环节转移至中国台湾、韩国、东南亚或中国大陆,以规避关税。

台积电、三星等代工厂,在美国的建厂计划(如台积电亚利桑那州工厂)可能面临客户流失风险,投资回报率受质疑。

中国半导体产业链受益

吸引外资流片产能,国际企业为保住中国市场,可能将更多高端制程流片环节转移至中国大陆,推动国内晶圆厂技术升级。扶持本土企业,中芯国际、华虹等本土代工企业有望承接更多订单,加速国产替代进程。

全球供应链重构加速

规则加剧了半导体产业链的“区域化”趋势,各国可能进一步强化本地化制造政策,形成“多中心”供应链格局。

接着,中物联公共采购分会发出关于应对美国霸凌关税,助力国内经济稳定发展的倡议书。呼吁并建议以下行动:

锻造“自主链核”,强化供应链战略

倡议以采购为战略纽带,优先采购国产尖端设备、核心材料与服务,将产业链的“断点”转化为自主可控的“核心支点”。这意味着国内企业应减少对外部供应链的依赖,增强自身在关键技术和材料上的研发和生产能力,以确保供应链的安全和稳定。

建立“护航清单”,精准扶持受影响企业

建议各会员单位联合行业协会,梳理受关税影响企业的技术优势与产品特色,形成动态化、精准化的采购推荐名录。这一措施旨在帮助那些在国际贸易中受到美国关税影响的企业,通过国内市场的支持来缓解压力,促进其在国内市场的进一步发展。

开辟绿色通道,激活需求侧改革

倡议在合规前提下,简化对国产优质企业的资质审核流程,探索“首购首用”激励机制,以需求侧改革助推供给侧升级。这将有助于国内企业更快地进入市场,提高产品和服务的竞争力,同时推动国内市场的消费升级。

深化协同创新,打通产学研用链条

推动采购链与创新链深度融合,通过“联合研发+订单前置”模式,助力企业将出海受阻的先进技术转化为国内市场的差异化竞争力。这强调了产学研用之间的紧密合作,以加速技术创新和成果转化,提升国内企业的技术水平和市场竞争力。

搭建“供需鹊桥”,强化合作交流机制

倡议积极参与协会组织的各类活动,加强与供应商、科研机构及金融机构的协作交流,促进产业链上下游的精准对接和协同发展。这将有助于构建一个更加紧密和高效的合作网络,为国内企业提供更多的发展机会和资源支持。

此次政策是中国在全球半导体竞争中的一次精准反击,通过原产地规则重塑产业链布局,削弱美国制造优势的同时推动本土产业升级。长期来看,半导体产业的“去美化”与“区域化”趋势将更加显著,企业需在合规与成本之间寻求新平衡。未来需关注中美后续政策博弈及国际供应链的动态调整。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏